Pacte sur les migrations des Nations Unies

Avec le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » adopté en 2018 par les États membres des Nations Unies, les pays d'origine, de transit et de destination reconnaissent pour la première fois la migration pour ce qu'elle est : un phénomène mondial durable qui ne peut être mieux contrôlé et organisé que sur la base d’une coopération transfrontalière. Le Pacte sur les migrations est, en ce sens, une déclaration d’intention politique qui se promet de renforcer la collaboration internationale et d’améliorer la gestion politique de la migration. Il contient des directives et des mesures, mais n’est pas contraignant sur le plan juridique. Bien qu’il ait suscité des levées de bouclier chez les populistes de droite en Europe, le pacte ne constitue pas une étape révolutionnaire. C’est un compromis négocié entre les intérêts propres respectifs des États, qui reconnait leur souveraineté nationale en matière de politique migratoire et qui la complète par une possible coopération multilatérale. Le Pacte sur les migrations réunit en un seul document toutes les normes pertinentes en matière de migration qui existent déjà dans le droit international. La Suisse a largement contribué à son élaboration, mais ne l’a pas encore signé.

Pacte mondial de l'ONU sur les réfugiés

Également soutenu par la Suisse, le Pacte mondial sur les réfugiés a été adopté en 2018 par les États membres des Nations Unies. Il veut renforcer la coopération internationale et promouvoir la solidarité entre les États, afin de pouvoir réagir plus rapidement aux grands mouvements d’exil, d'améliorer la situation des réfugiés et d'assurer leur prise en charge. Le Pacte confirme l'importance de la Convention de Genève qui lui sert de fondement, au même titre que d'autres dispositions du droit international des réfugiés. Son programme de mesures assorti de propositions concrètes fournit en quelque sorte un mode d’emploi sur la manière dont tous les acteurs concernés, à savoir les États, les organisations humanitaires, l’économie privé, la société civile etc., peuvent collaborer de façon systématique pour améliorer l’efficacité de l'aide mondiale aux réfugiés et aux personnes déplacées. Le Pacte sur les réfugiés doit notamment réduire la pression sur les pays d’accueil, permettre aux réfugiés de s’émanciper de l’aide humanitaire afin de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et à ceux de leurs familles, étendre l’accès aux programmes d’accueil humanitaire dans les États tiers et améliorer les conditions de vie dans les pays d’origine pour un retour dans la sécurité et la dignité.

Réinstallation

À l’échelle mondiale, quelque 70 % des personnes réfugiées vivent dans des États voisins des pays en guerre ou en crise. Beaucoup n'ont guère accès aux produits de première nécessité ni aux droits fondamentaux, car les pays d'accueil sont souvent débordés. Ils n’ont donc aucune perspective d’intégration sur place, ni de retour en sécurité dans leur pays d’origine. Dans des situations aussi désespérées, les programmes de réinstallation du HCR constituent souvent la dernière chance pour les personnes particulièrement vulnérables. Le HCR tente de leur trouver des États tiers prêts à les accueillir. La réinstallation permet aux intéressés d’arriver dans l’un de ces pays en tant que réfugiés reconnus, d’y rester durablement et d’y commencer une nouvelle vie. Cette mesure ne protège donc pas que les réfugiés, mais soulage aussi les États de premier accueil et contribue ainsi à un meilleur partage de la responsabilité internationale. La Suisse participe régulièrement à des programmes de réinstallation, mais toujours avec des contingents modestes. En raison de la situation actuelle difficile au niveau cantonal et communal, le programme de réinstallation est suspendu depuis avril 2023.

À l’échelle mondiale, les besoins dépassent toujours considérablement le nombre de places disponibles. l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR estime qu'en 2024 plus de 2,4 millions de personnes réfugiées dépendront de la réinstallation. Dans le même temps, selon un rapport du HCR, la réinstallation des réfugiés est tombée à son plus bas niveau depuis au moins deux décennies.

En 2021, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a présidé conjointement la plus grande conférence mondiale sur le thème de la réinstallation, les «consultations tripartites annuelles sur la réinstallation (ATCR)».

Protection pour les réfugié-e-s climatiques

Sur le plan mondial, des millions de personnes pourraient être amenées à fuir les conséquences négatives du changement climatique au cours des prochaines décennies. Le grand défi planétaire consistera à protéger les personnes réfugiées climatiques. En tant que coresponsable du changement climatique, la Suisse est appelée à appliquer le programme de protection. Elle doit prendre des mesures au niveau national, à commencer par une loi efficace sur le CO2 et le soutien aux pays concernés, mais aussi s'engager pour que les réfugié-e-s climatiques bénéficient d'une protection.

Pour l’instant, aucune protection spécifique n’est prévue à leur intention. La Suisse dispose toutefois du statut de l’admission provisoire des personnes étrangères qu’elle ne peut ou ne doit pas expulser, parce qu’un renvoi est illicite, inexigible ou impossible.

Notre engagement

- Signer le Pacte sur les migrations des Nations Unies (ONU) : le pacte sur les migrations de l'ONU offre un cadre global pour une gestion sûre et ordonnée des migrations. Les objectifs qui y sont définis coïncident largement avec les intérêts de la Suisse. La Suisse doit prendre ses responsabilités, souscrire à la coopération et à la solidarité internationale et signer le Pacte sur les migrations des Nations Unies.

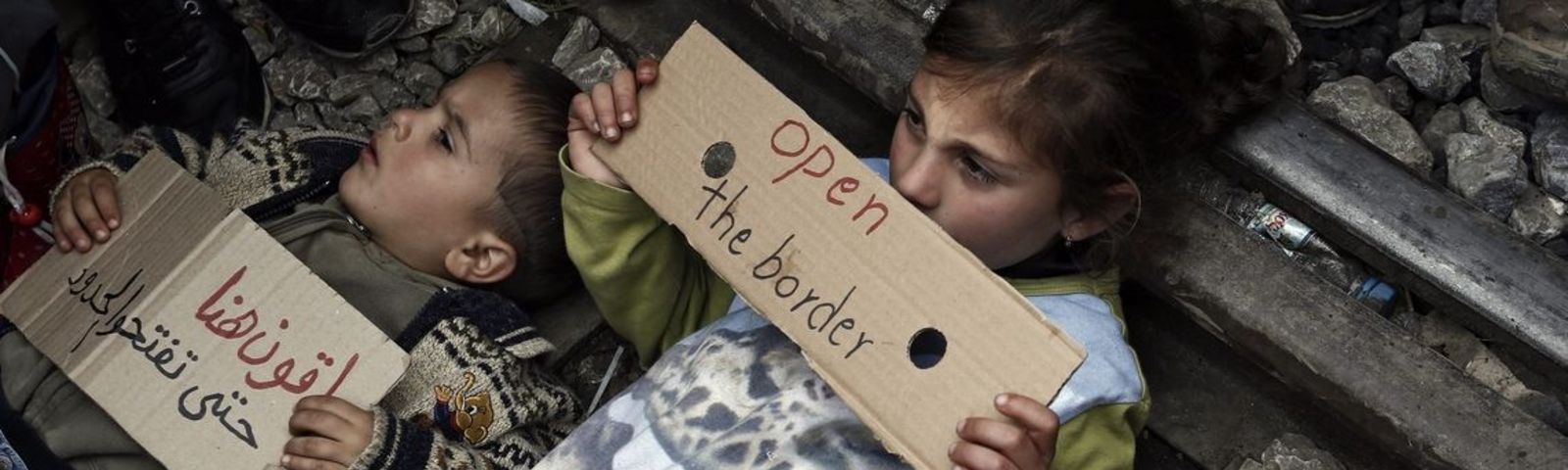

- Augmenter les contigents du programme de réinstallation : la réinstallation représente la seule chance pour les personnes éfugiées particulièrement vulnérables (en particulier les femmes et les enfants) face à des routes migratoires de plus en plus dangereuses. La suspension actuelle du programme de réinstallation doit être levée dès que possible et le contingent initial doit être épuisé dans la mesure du possible. La Suisse doit en outre créer d'autres voies d'exil sûres en assouplissant les conditions de regroupement familial et en facilitant l'octroi de visas humanitaires.

- Protéger les réfugié-e-s climatiques : jusqu'à présent aucune protection spécifique n'hésite pour les réfugié-e-s climatiques. L'inexigibilité d'un renvoi en raison de conséquences liées au climat devrait être examinée spécifiquement par la Suisse. Selon la jurisprudence en vigueur, une menace concrète peut exister en cas de renvoi non seulement dans des situations telles que les conflits armés ou la violence politique, mais aussi, dans certaines circonstances, lorsqu'une personne est privée des moyens de subsistance nécessaires en raison d'une situation humanitaire catastrophique dans son pays d'origine et qu'elle se retrouverait donc dans une situation sans issue en cas de retour. En outre, la Suisse doit élaborer des solutions durables, en particulier pour les personnes vulnérables qui ont dû fuir leur pays d'origine en raison de catastrophes climatiques, et faciliter l'octroi de visas humanitaires.

![[Translate to Französich:]](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_564718605_highres_698fc55dae.jpg)

![[Translate to Französich:]](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_230920_News_IZA_09db83a70e.jpg)

![[Translate to Französich:]](/fileadmin/_processed_/7/8/csm_210707_GFK_70_061296e383.jpg)